- Павел Яблоков25 мая 2025 г. — 22:001067

Иллюстрация:

Иллюстрация:Прошлогодним майским указом о национальных целях развития Российской Федерации определён целевой показатель обновления общественного транспорта до 2030 года. 85% подвижного состава в городах и агломерациях должны иметь возраст не старше нормативного.

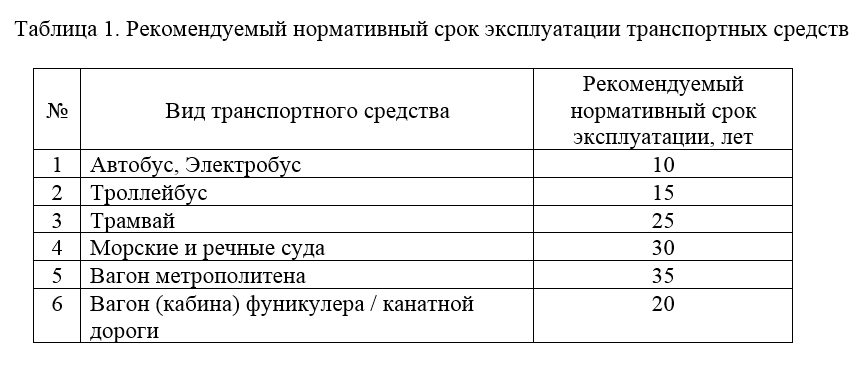

Теперь каждому городу предстоит определить — сколько же единиц подвижного состава надо обновить в ближайшие шесть лет? Для это надо сначала понять, в какую сторону будет развиваться каждая городская транспортная система. В апреле Минтранс России утвердил Методические рекомендации по разработке программ развития (модернизации) общественного транспорта. Одновременно федеральное ведомство определило, какой срок эксплуатации автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, а также других видов транспорта нужно считать нормативным. В регионах должны разработать программы для того, чтобы иметь преференции в получении федеральных мер поддержки на обновление подвижного состава, обосновав, что заложенные в них мероприятия позволят достичь цели обновления.

При этом денежные суммы, которыми располагают города и регионы для финансирования общественного транспорта, достаточно ограничены. Поэтому на повестке дня стоит вопрос: использование какого вида подвижного состава будет эффективным в городах? Достаточно ли сделать ставку на автобусы или нужно применять электрический транспорт? Есть в этом вопросе универсальное беспроигрышное решение, или к каждому маршруту нужен индивидуальный подход?

Обсуждения этих вопросов велись в ходе деловой программы Российской недели общественного транспорта и городской мобильности, проведённой в апреле этого года. Выводы, озвученные в зале столичного Экспоцентра на Красной Пресне, во многом совпадают с другими ранее проведёнными исследованиями.

Курс — на электротранспорт

На круглом столе «Электротранспорт 7.0 — энергия жизни» в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности (РНОТ-2025) заместитель Председателя Исполкома Координационного транспортного совещания государств–участников СНГ (КТС СНГ) Сергей Андреев поделился российским и зарубежным опытом реализации потенциала городского наземного электрического транспорта общего пользования. Он отметил, что среди приоритетных мер по кардинальному изменению ситуации — внимание вопросам качества транспортного обслуживания.

Важность роли городского наземного электрического транспорта (ГНЭТ) нашла отражение в методических рекомендациях по оптимизации систем транспортного обслуживания городских агломераций, а также внедрению цифровых технологий оплаты проезда и мониторинга транспортного обслуживания населения, утверждённых приказом Минтранса России от 30.12.2021 № 482. Напомним некоторые основные тезисы рекомендаций:

- проектирование маршрутной сети — увязка интересов потребителей, социально-экономической целесообразности и технологических возможностей;

- целесообразно сокращение дублирования коридоров ГНЭТ маршрутами автобусов там, где ГНЭТ определён в качестве приоритетного вида пассажирского транспорта;

- перевозки пассажиров автобусами с электрическими двигателями (электробусами) могут рассматриваться как замена перевозкам автобусами с двигателями внутреннего сгорания или троллейбусами, но не трамваю;

- рекомендуется, чтобы не менее 50% поездок в крупнейших агломерациях совершались в пределах 30 минут, для чего целесообразно в том числе обособление линий движения пассажирского транспорта;

- в случае приоритизации ГНЭТ и недостаточного качества его инфраструктуры и подвижного состава рекомендуется реализация комплексных проектов развития ГНЭТ.

Ещё один ориентир дальнейшего развития городов — уже международного уровня. На недавнем Глобальном саммите Международного союза общественного транспорта (МСОТ), состоявшемся 5 ноября 2024 года в Барселоне, принята Европейская декларация для устойчивого и привлекательного общественного транспорта в городах. В частности, ей предусмотрено:

- содействовать развитию пассажирского транспорта на принципах устойчивости, стабильности, удобства, безопасности и доступности для всех;

- взаимодействовать с различными органами государственного управления с тем, чтобы сделать общественный транспорт надежным и высококачественным для большинства населения;

- обеспечивать интеграцию общественного транспорта с другими видами передвижения (пешеходы, велодвижение, использование СИМ);

- подготовить сектор общественного транспорта к адаптации к изменению климата;

- уделять приоритетное внимание общественному транспорту, а не отдельным частным видам транспорта, чтобы в полной мере раскрыть его потенциал в городских и пригородных районах;

- повысить привлекательность сектора для решения проблемы нехватки персонала и инвестировать в обучение и повышение квалификации.

Таким образом, и мировые и общероссийские специалисты рекомендуют использовать для обеспечения транспортного обслуживания городов возможности городского наземного электрического транспорта, характеризующего отсутствием атмосферными выбросов в местах непосредственного скопления значительного количества людей. Разумеется, с учётом технологических возможностей и экономической целесообразности.

Мыслить на годы вперёд

В рамках круглого стола «Вопросы выбора оптимальных решений при модернизации тягового электроснабжения и контактной сети ГЭТ и метрополитенов» генеральный директор АО «ЭТК "Плутон"» Александр Савостьянов обратил внимание присутствующих на выбор эффективных инфраструктурных решений для существующих троллейбусных систем. Специалистами предприятия выполнено обследование и проектирование инфраструктуры для 16 проектов в 14 российских городах.

Так как обновление инфраструктуры городского электротранспорта идёт медленнее, чем замена подвижного состава, то увеличивается техническое и технологическое отставание.

Вместо сиюминутных импульсных решений транспортным системам городов нужна долгосрочная техническая политика. Жизненный цикл различных составляющих инфраструктуры ГЭТ составляет от 15 до 30 лет, и рассчитывать эффекты на меньший срок как минимум некорректно. Поэтому важно определить, какими качествами должна обладать пассажирская и специальная техника и инфраструктура, какие услуги и процессы необходимо освоить и поддерживать для работы системы.

Источник: презентационные материалы АО «ЭТК "Плутон"» к РНОТ-2025

Но стоит ли вообще связываться с городским электротранспортом? Для чего вся эта «игра вдолгую», если можно обойтись условными «ПАЗиками», «СимАЗами» и так далее? Специалисты транспортной отрасли дали свои развёрнутые ответы на этот вопрос, подкрепив их расчётами.

А троллейбус лучше?

В рамках деловой программы одной из составляющих РНОТ-2025 — 14-й Международной выставки «ЭлектроТранс 2025» — прошел дискуссионный клуб «Автобус, троллейбус, электробус — от истории к перспективе. Какой вид общественного транспорта выгоден городам?».

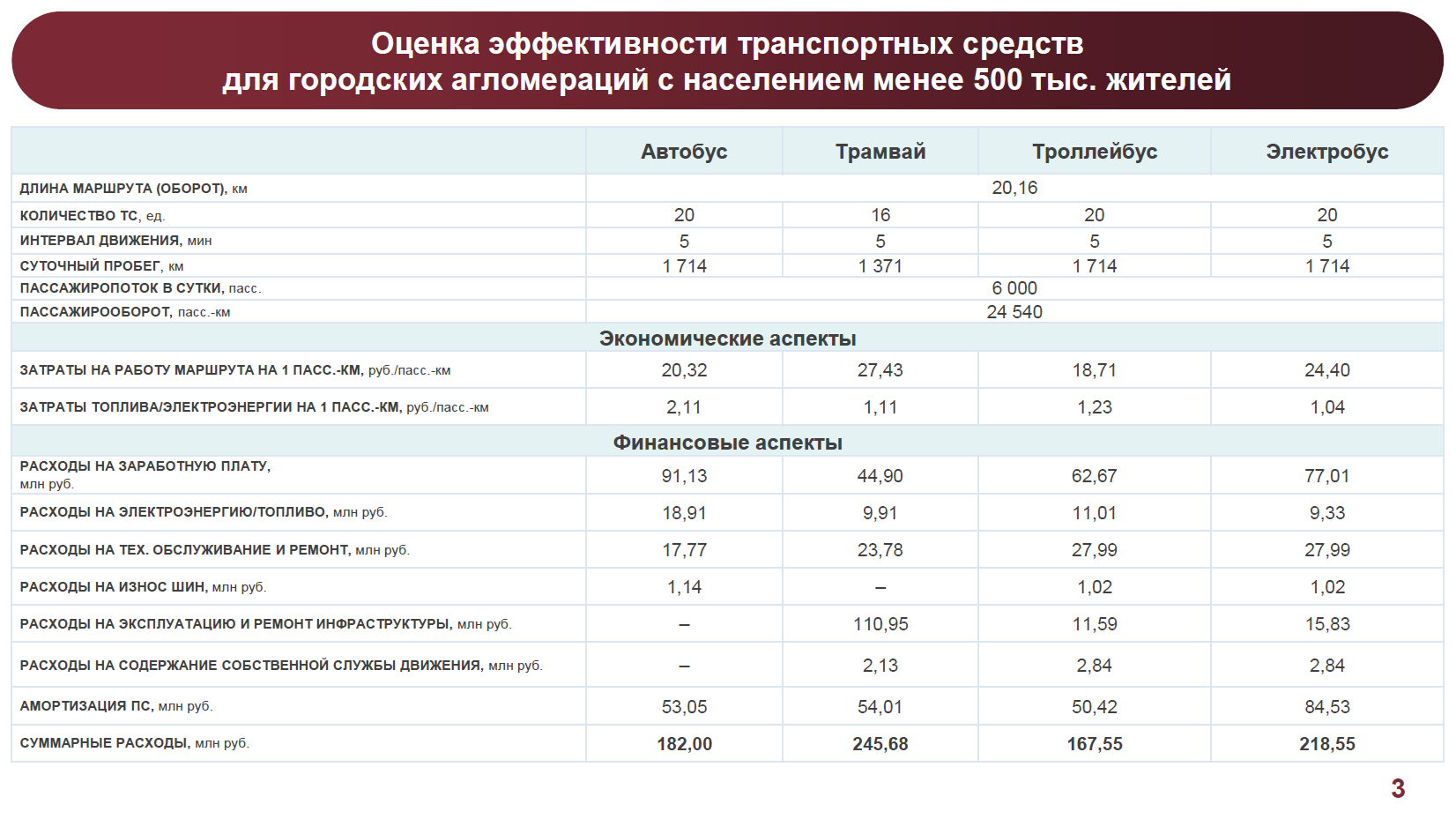

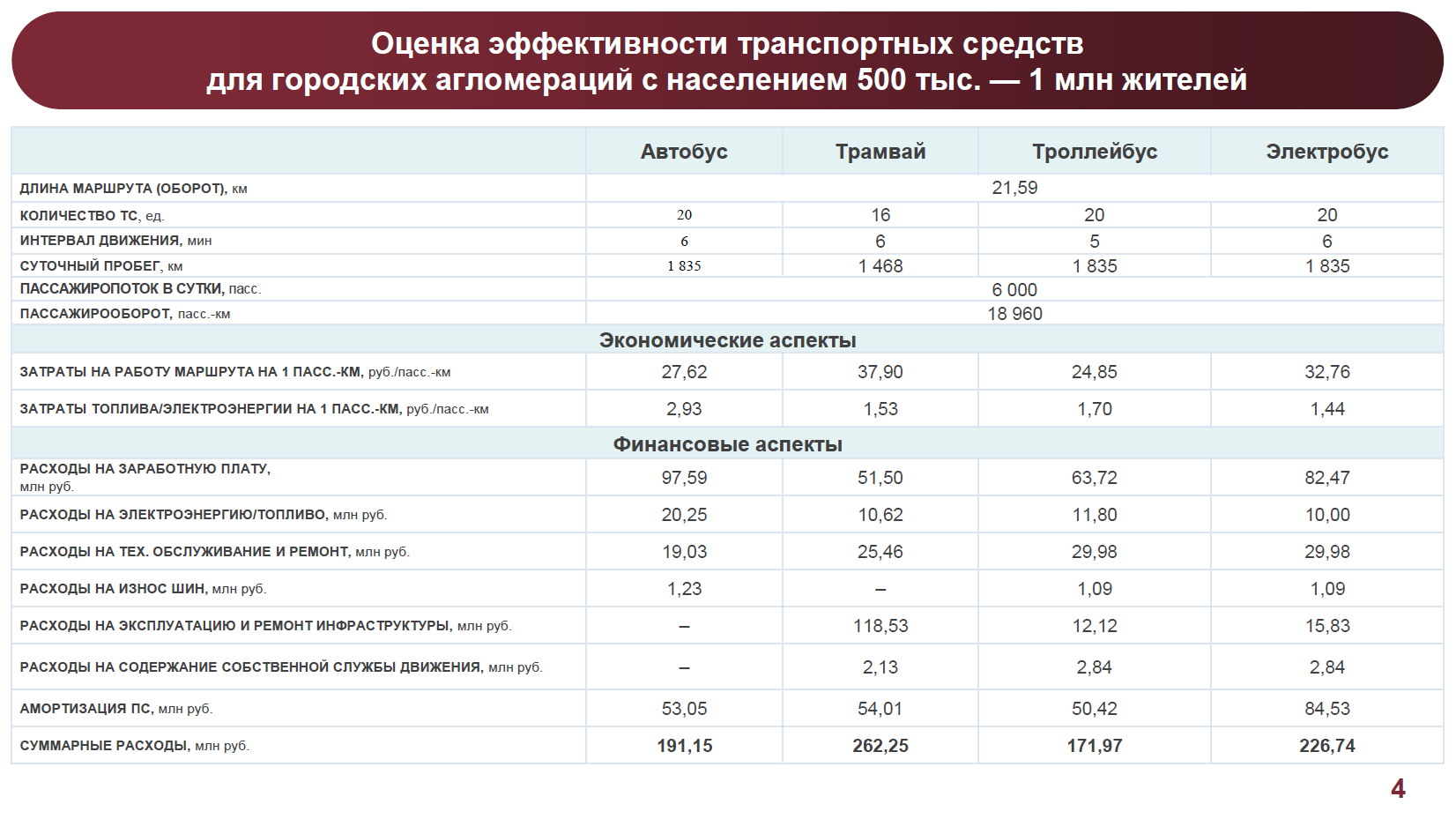

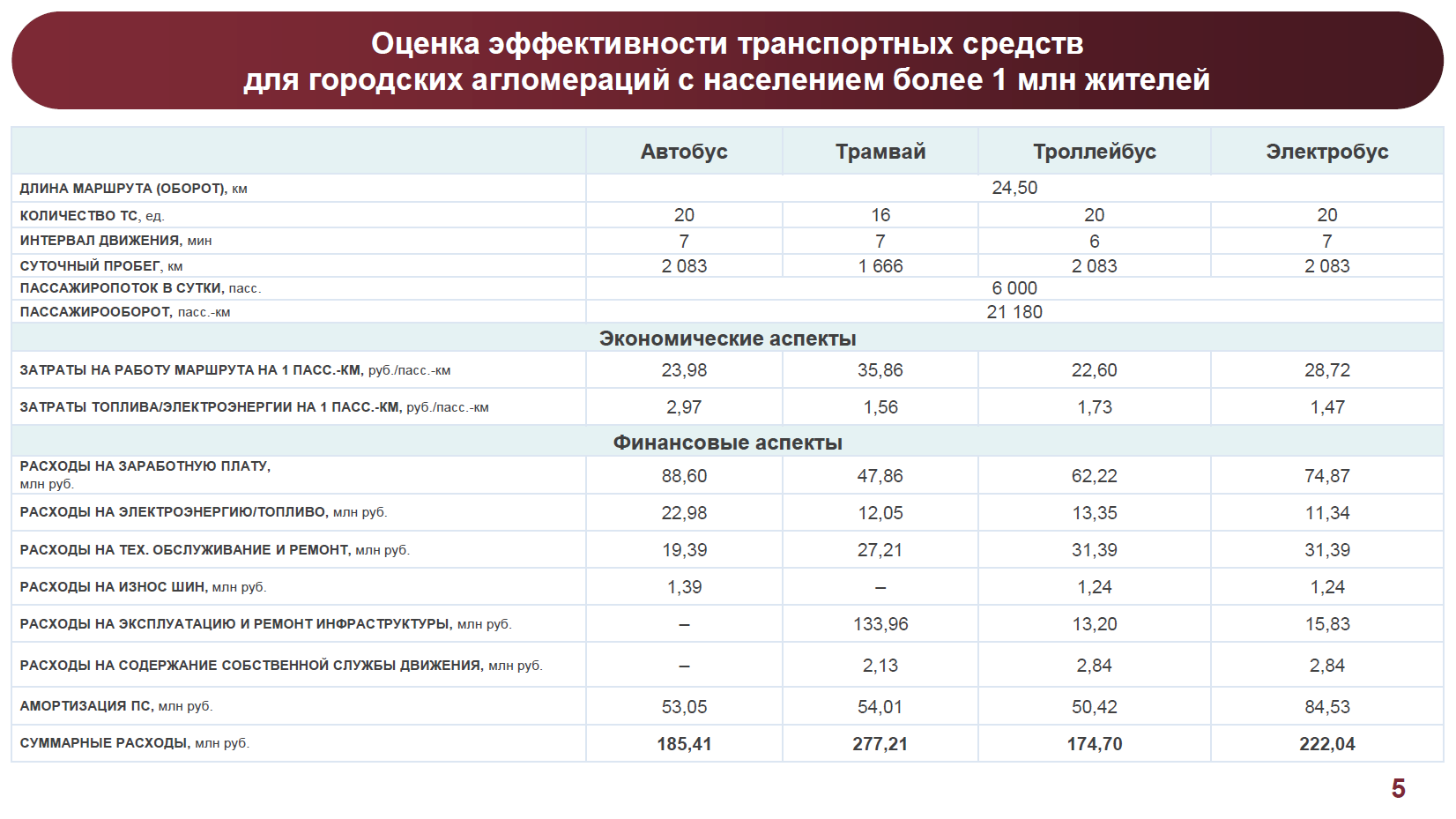

О факторах оценки эффективности различных видов транспорта в городских агломерациях поведала в своём докладе заместитель директора ФГБУ «Научный центр Минтранса России» Татьяна Михеева. Учреждением был проведён анализ транспортных систем городов, по итогам которого для трёх групп городов по численности населения (до 500 тыс. жителей, от 500 тыс. до 1 млн жителей и свыше 1 млн жителей) был проведён расчёт затрат на организацию перевозок по магистральному маршруту с интервалом движения 5-6 минут в часы пик при использовании подвижного состава большого класса вместимости различных видов транспорта. За основу бралась средняя протяжённость маршрутов в городах разного типа и средняя скорость движения различных видов транспорта. За счёт большей вместимости подвижного состава количество требуемых трамваев оказалось на 20% меньше. В расчёты включили все эксплуатационные расходы и амортизацию техники.

Источник: презентационные материалы ФГБУ «Научный центр Минтранса России» к РНОТ-2025

Источник: презентационные материалы ФГБУ «Научный центр Минтранса России» к РНОТ-2025

Источник: презентационные материалы ФГБУ «Научный центр Минтранса России» к РНОТ-2025

Во всех случаях затраты на организацию перевозок трамваями оказались самыми высокими за счёт самых высоких расходов на эксплуатацию и ремонт инфраструктуры. Также самими высокими у трамваев оказались затраты на каждый пассажиро-километр транспортной работ. Вторыми по суммарным затратам на организацию перевозок оказались электробусы, на третьем месте — автобусы, а самыми выгодными в части расходов оказались троллейбусы.

В качестве электробусов в расчётах, по всей видимости, учитывался подвижной состав с ночной подзарядкой, так как количество подвижного состава при расчётах было принято равным автобусам и троллейбусам, что в условиях интенсивной работе на магистральном маршруте возможно только при исключении проведения зарядных сессий в течение рабочего дня.

Для обслуживания условного магистрального троллейбусного маршрута троллейбусы оказались наиболее экономически выгодны. Но как сместится баланс расстановки сил, если взять за основу какой-то другой маршрут с другими эксплуатационными характеристиками?

Безрельсовый электротранспорт: кому отдать предпочтение?

Тема расчётов эффективности использования различных видов подвижного состава продолжилась в докладе заместителя директора по развитию колёсного транспорта ООО «ПК Транспортные системы» Дениса Фролова. Трамваи были оставлены за рамками этого исследования, зато палитра колёсной техники в расчётах расширена за счёт детального изучения электробусов разных типов — с ночной зарядкой, с ультрабыстрой зарядкой и на базе троллейбусных технологий. Автобусы и троллейбусы тоже были разделены на разные виды.

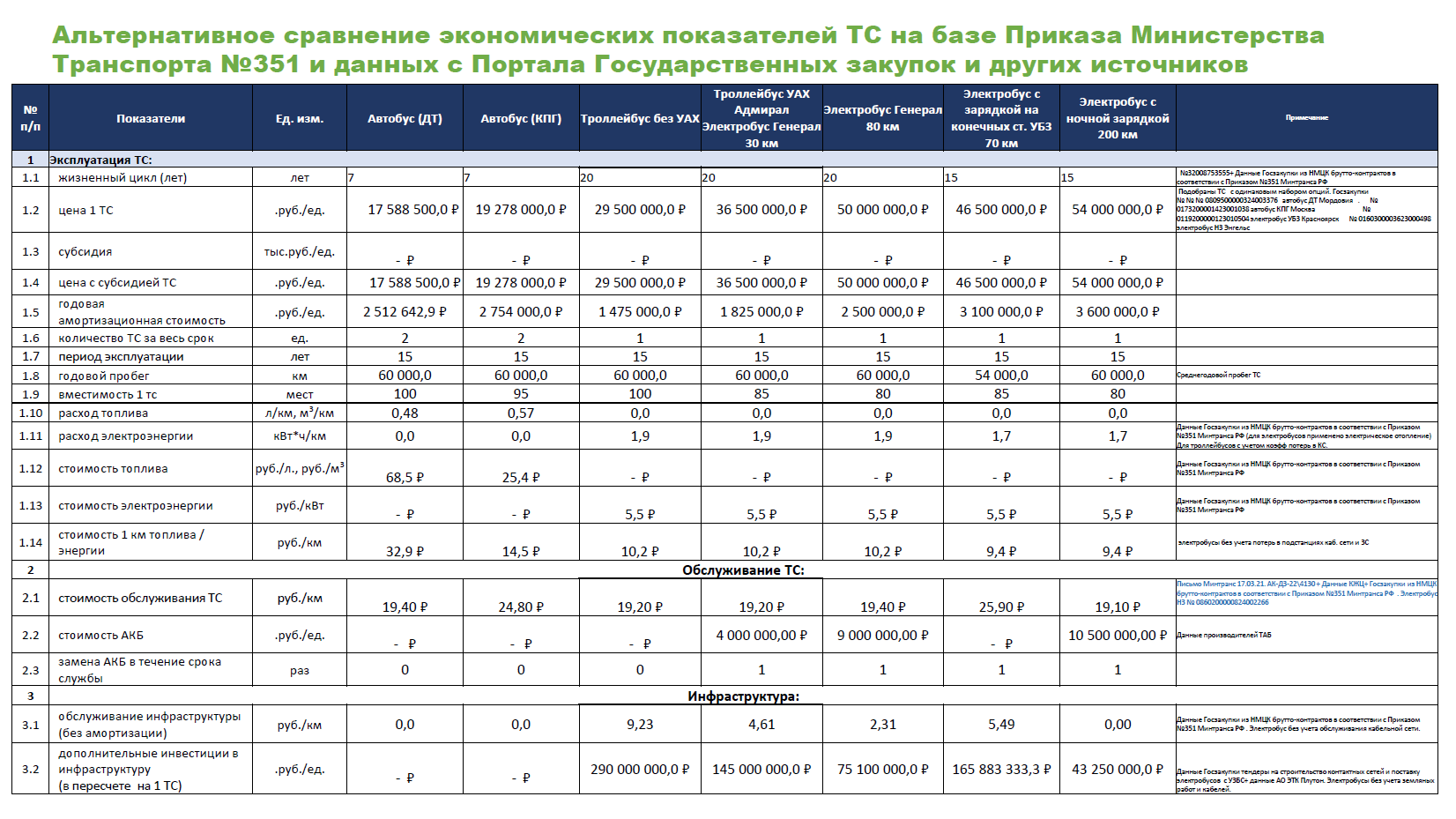

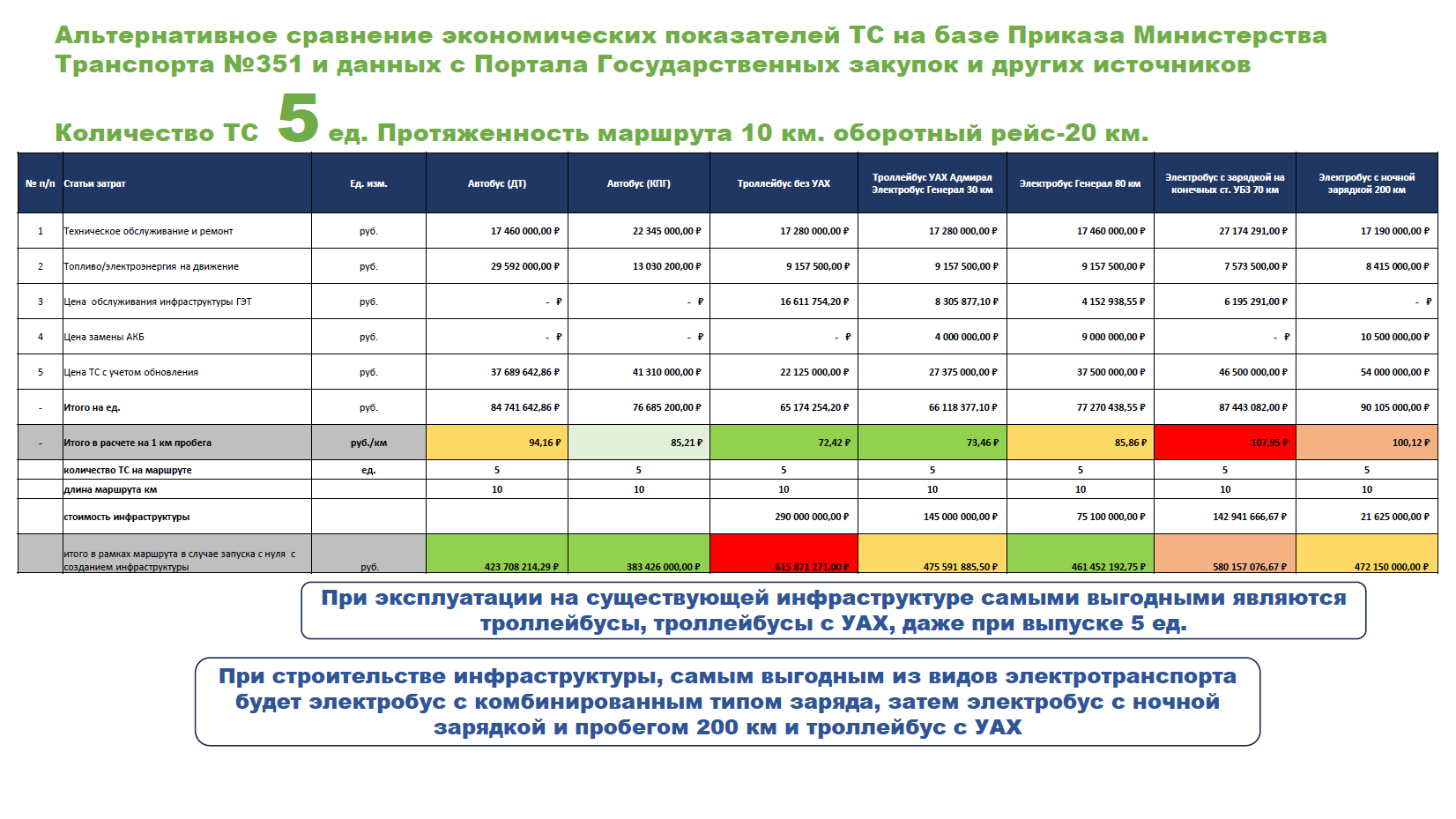

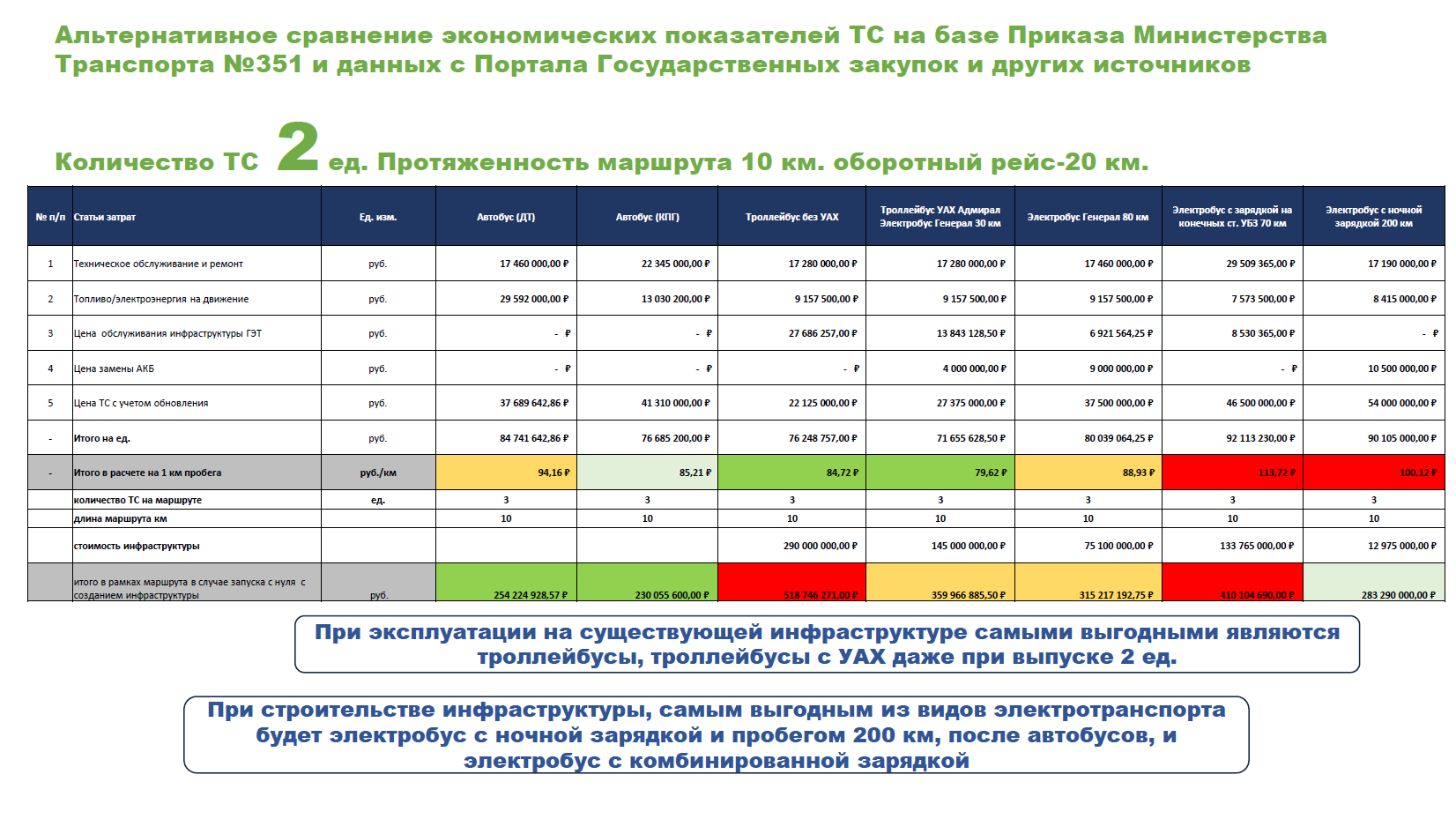

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

Далее рассматривались экономические показатели транспортных средств в течение инвестиционного цикла в 15 лет в ещё более широком спектре — использовании троллейбусов как с увеличенным автономным ходом (УАХ), так и без него. Автобусы, в свою очередь, также поделили на работающие на дизельном топливе (ДТ) и компримированном природном газе (КПГ). Техника на сжиженном природном газе в расчёты не вошла, так как область её применения пока весьма ограничена.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

Так какому виду транспорта отдать предпочтение при организации перевозок по отдельно взятому маршруту? В этом вопросе всё зависит от наличия ранее установленной инфраструктуры, а также от требуемой частоты движения, от которой зависит эффективность использования инфраструктуры.

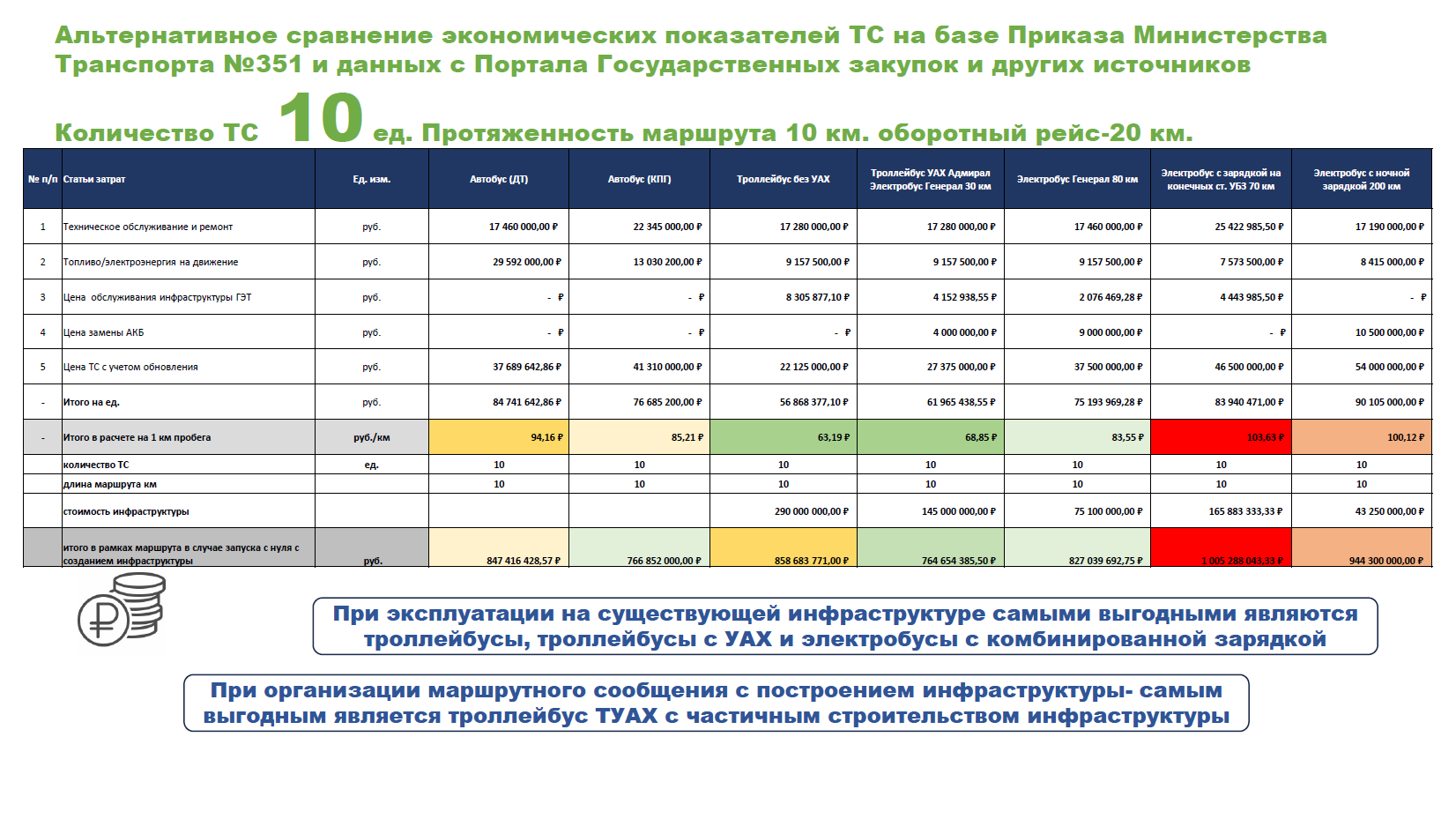

Для расчётов был взят маршрут с длиной, близкой к средней протяжённости маршрутов с оборотным рейсом в 20 км (можно напомнить, что в приведённом выше исследовании «Научного центра Минтранса России» в зависимости от численности населения городов этот показатель варьировался от 20,16 до 24,5 км).

При выпуске 10 транспортных средств на линию (что позволяет организовать движение с интервалом 10-12 минут) самым выгодным способом организации маршрута являются (в порядке убывания) троллейбусы без УАХ, троллейбусы с УАХ и электробусы с комбинированной зарядкой. Наибольшие расходы возникают при эксплуатации электробусов с ультрабыстрой зарядкой. При этом «за рамками» оставлен тот аспект, что из-за необходимости совершения зарядных сессий на конечных станциях в течение рабочего дня реальная потребность в таких электробусах для освоения одинакового пассажиропотока с автобусами, троллейбусами и электробусами других типов требуется увеличенной на 10-15% количество подвижного состава.

При организации маршрутного сообщения на направлении, где ранее отсутствовала инфраструктура ГЭТ, самым выгодным является использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом с частичным строительством инфраструктуры (для обеспечения около 50% транспортной работы под контактной сетью и около 50% на автономном ходу). Однако автобусы на газомоторном топливе (в случае наличия в городе соответствующих заправочных станций) оказываются в эксплуатации совсем ненамного дороже.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

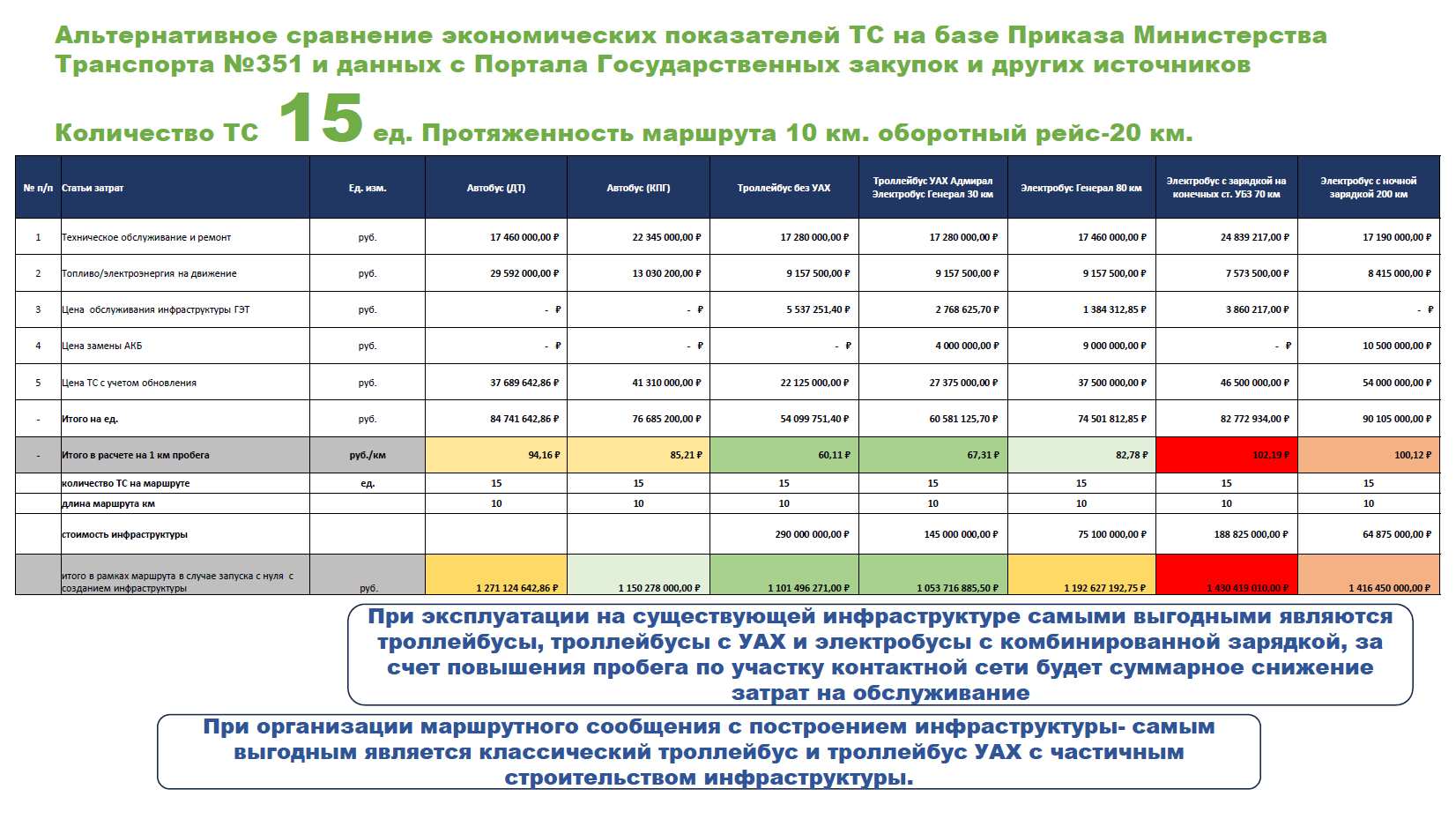

Если интенсивность движения на маршруте выше, и уже удовлетворяет критериям магистральных маршрутов (интервалы не более 10 минут в часы пик), то баланс сил для обслуживания маршрута уже несколько изменится. Так, при эксплуатации 15 транспортных средств на условном маршруте той же длины, что и в предыдущем случае (что обеспечивает пиковые интервалы 7,5-9 минут). При использовании имеющейся инфраструктуры по-прежнему наиболее выгодной (в порядке убывания) остаётся эксплуатация троллейбусов без УАХ, троллейбусов с УАХ и электробусов с комбинированной зарядкой. Наименее выгодным остаётся использование электробусов с ультрабыстрой зарядкой.

А вот при отсутствии инфраструктуры ГЭТ результат оказывается иным: с увеличением интенсивности движения по линии наиболее выгодным, несмотря на необходимость капвложений, оказывается организация «классического» троллейбусного маршрута. Даже использование троллейбусов с УАХ оказывается менее выгодным, чем троллейбусов без УАХ. Газомоторные автобусы в плане экономической эффективности отходят уже на третий план, а позиция их дизельных собратьев ещё хуже.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

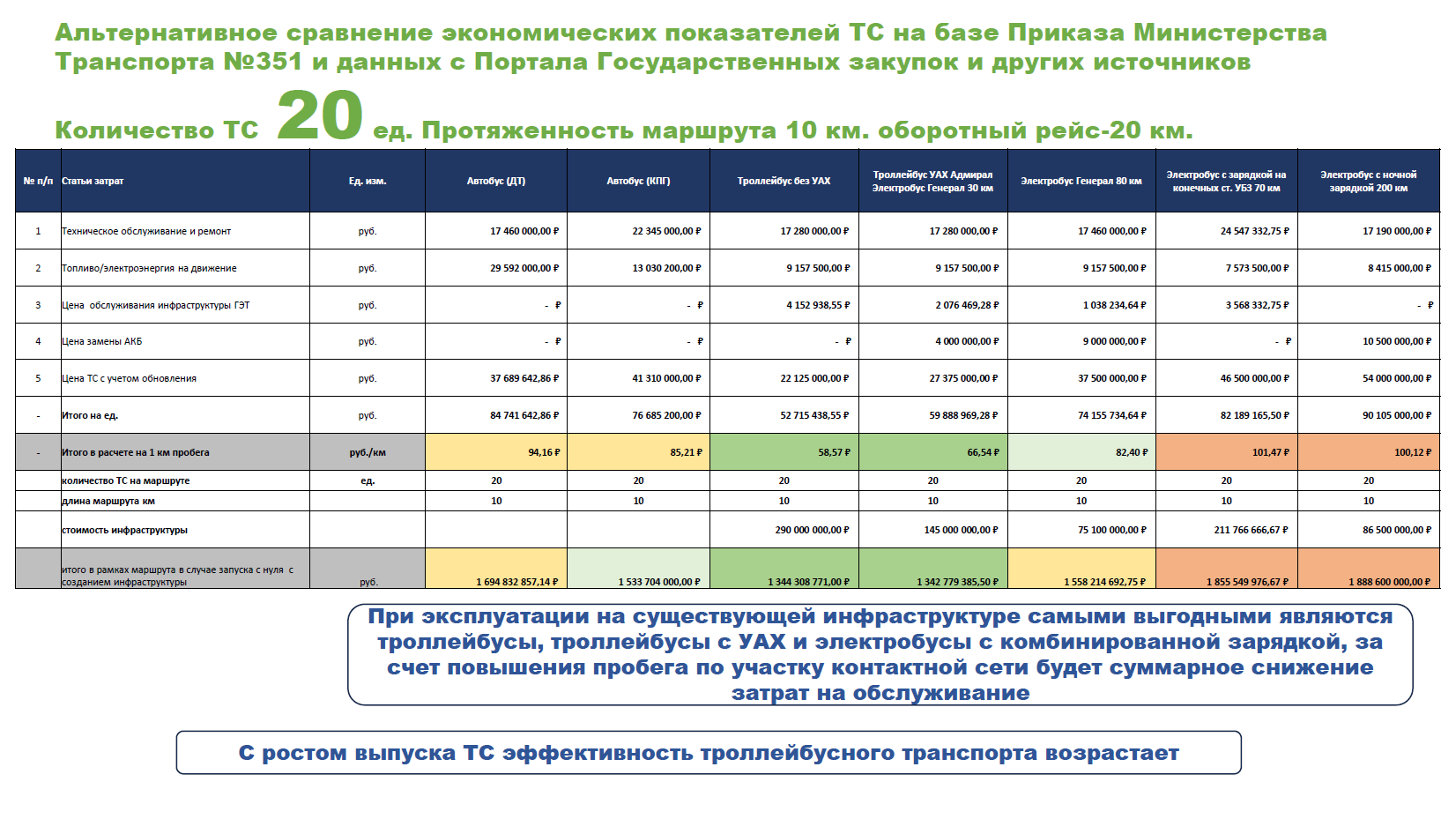

При ещё более интенсивном движении транспорта по маршруту с использованием 20 единиц техники (одна машина на каждый километр оборотного рейса), что эквивалентно интервалам движения 5-6 минут в часы пик, использование электротранспорта становится ещё более финансово привлекательным. Тройка самых эффективных видов подвижного состава всё та же — троллейбусы без УАХ, троллейбусы с УАХ и электробусы с комбинированной зарядкой. Четвёртое место занимают газомоторные (на КПГ) автобусы. А при необходимости строительства инфраструктуры ГЭТ разница между троллейбусами с УАХ и троллейбусами без УАХ практически стирается.

Можно сделать ещё один вывод: если частоту движения на маршруте требуется довести до 22-23 единиц техники (1,1 единицу на 1 км оборотного рейса), а интервалы в часы пик — до 4-5 минут, то лучше сразу закладывать полную, а не частичную электрификацию маршрута.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

Если, наоборот, уменьшать частоту движения по маршруту до размеров «социального» сервиса маршрута покрытия для обслуживания второстепенных улиц, то применение автобусов для его обслуживания окажется более оправданным. Всё тот же условный расчётный маршрут, но на линии всего пять транспортных средств, а интервалы движения — от 20 минут и выше. Если маршрут обеспечен инфраструктурой ГЭТ, то эксплуатация троллейбусов обоих типов (с УАХ и без УАХ) остаётся наиболее выгодной, при этом разница в затратах между нимипрактически отсутствует. А вот электробусы с комбинированной зарядкой чуть пропускают вперёд газомоторные автобусы.

Если же речь идёт о необходимости создания инфраструктуры «с нуля», то автобусам обоих типов топливного питания (дизель и КПГ, с приоритетом последнего) уже не оказывается равных, а самым дорогостоящим оказывается строительство троллейбусной линии для эксплуатации троллейбусов без УАХ. Даже «ультрабыстрые» электробусы оказываются менее затратными. Хотя, если помнить про необходимость большего выпуска на линию для сохранения провозных возможностей с учётом простоев техники на зарядных сессиях в течение дня, то и на этот раз они оказываются наименее финансово выгодными. Если всё-таки брать курс на нулевые атмосферные выбросы и отказ от двигателей внутреннего сгорания, то самым выгодным окажется электробус с комбинированным типом заряда, затем — электробус с ночной зарядкой и в третью очередь — троллейбусы с УАХ.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

Если частоту движения общественного транспорта на маршруте ещё сильнее понизить, оставив две единицы подвижного состава (одна машина на 10 км оборотного рейса, интервалы 30 минут и более), то при эксплуатации на существующей инфраструктуре по-прежнему выгоднее будут троллейбусы (в первую очередь — с УАХ). В то же время газовые автобусы будут иметь от них небольшой отрыв, в свою очередь опережая электробусы с комбинированной зарядкой. В случае необходимости строить инфраструктуру ГЭТ с нуля, лидерство остаётся за газовыми автобусами. За ними следуют дизельные автобусы, а третье место занимают электробусы с ночной зарядкой. Наименее целесообразным оказывается применение «классических» троллейбусов без УАХ.

Источник: презентационные материалы «ПК Транспортные системы» к РНОТ-2025

Таким образом, в зависимости от расчётной частоты движения по маршруту и от наличия инфраструктуры ГЭТ, при одинаковой вместимости транспорта наиболее выгодное решение может оказаться различным. Но автобусы с электродвигателями (электробусы) сложно назвать экономически удачным вариантом.

А для чего нужен трамвай?

В приведённых выше пример при разной частоте движения чаша весов для организации перевозок склонялась то к одному из типов троллейбусов, то к автобусам. Но где же место в городских перевозкам у трамваев? Для этого придётся выйти за рамки докладов РНОТ-2025 и обратиться к другим исследованиям, продемонстрированным ранее.

В 2023 году, когда решался вопрос о разработке программы развития городского электрического транспорта, для выступления в Совете Федерации Федерального собрания РФ был подготовлен доклад о научных подходах к разработке и реализации Программы развития городского электрического транспорта. Его автором стал Вадима Донченко, в ту пору — научный руководитель ОАО «НИИАТ», председатель научно-технического совета Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта, и член Бюро Общеевропейской Программы ЕЭК ООН ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья.

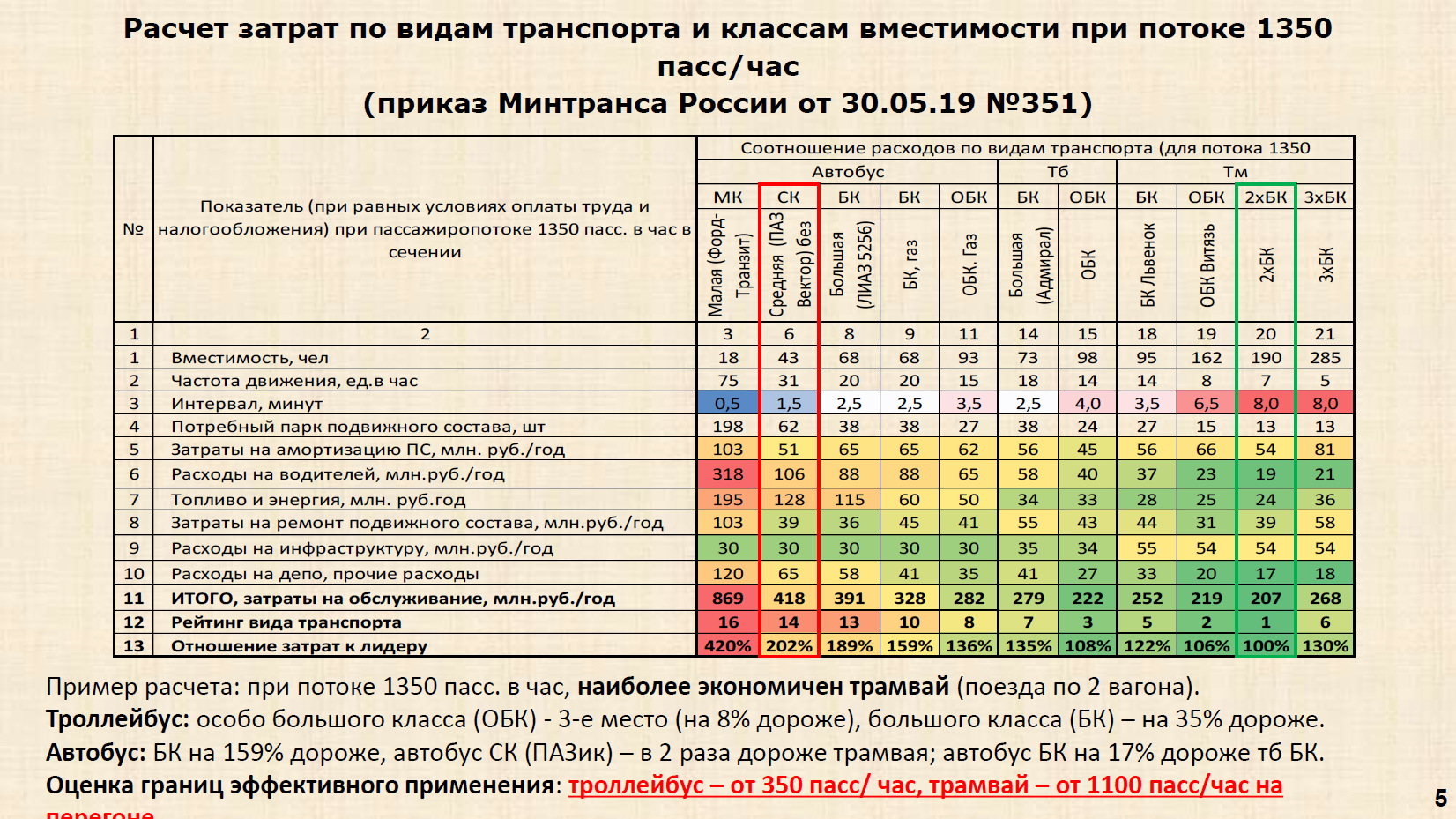

В частности, в докладе приводился расчёт затрат по разным видам транспорта и классам вместимости при обслуживании пассажиропотоков в магистральном коридоре с потоком 1350 пассажиров в час на городском маршруте средней протяжённости (порядка 24 км оборотного рейса) с временем оборота около 100 минут. Рассматривались различные классы вместимости подвижного состава — от автобусов малого класса до сочленённых трамваев и автобусов, а также трёхсекционных и трёхвагонных трамвайных составов.

Источник: доклад В.В. Донченко (НИИАТ, РАТ) 2023 года

Наиболее экономичным способом перевозки крупных пассажиропотоков оказалось использование двухвагонных трамвайных поездов. Неслучайно в последнее время, несмотря на достаточное предложение со стороны российских заводов трёхсекционных трамвайных вагонов, со стороны городов увеличился запрос на приобретение односекционных вагонов, способных работать по системе многих единиц (СМЕ) в двухвагонных составах. В 2024 году такие закупки проведены для Волгограда и Самары. На третьем месте оказались троллейбусы особо большого класса, и исследование их ниши для применения достойно отдельного разговора — сейчас их, прежних «королей дорог» можно в заметном количестве встретить лишь в Санкт-Петербурге.

Разумеется, экономическая ситуация за последние два года в стране несколько изменилась, увеличив стоимость всех затрат, учтённых в расчёте, но соотношение сил принципиально не изменилось.

Каждому типу транспорта — своя ниша

Как показано в предыдущем примере, при устойчивых высоких пассажиропотоках выбор эффективного вида транспорта для обслуживания маршрутов смещается в пользу трамвая. А каковы будут результаты сравнения при разном уровне пассажиропотока в сечении через самый востребованный участок маршрутной сети?

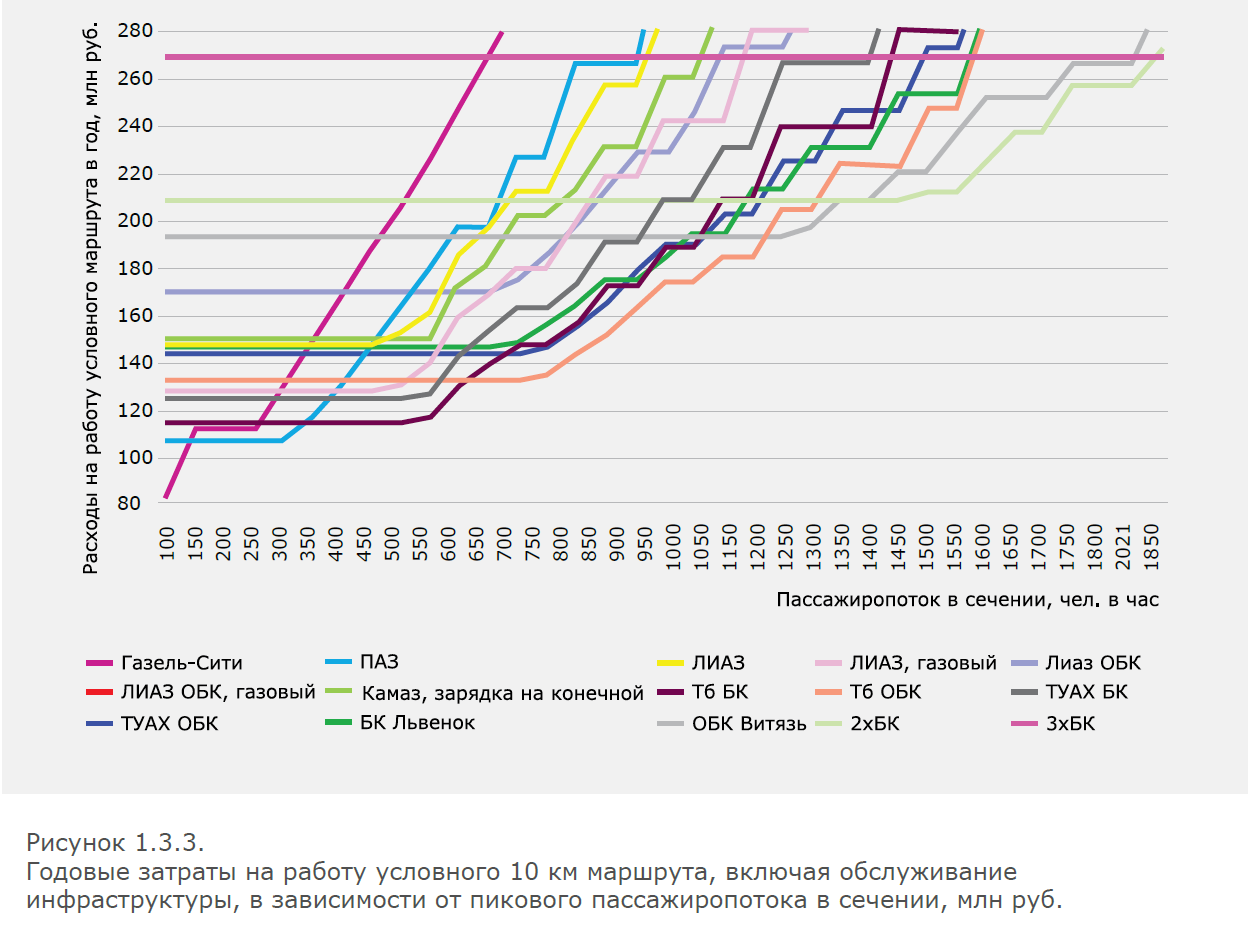

Эффективность применения разных видов транспорта разной вместимости для обслуживания различного уровня пассажиропотоков была изучена ещё в одном исследовании, вошедшем в состав аналитического отчёта «Троллейбусный транспорт: состояние и перспективы рынка». Он был подготовлен в 2022 году Первой компанией транспортной инфраструктуры (ПКТИ) совместно с компанией Strategy Partners, Российским университетом транспорта (МИИТ), Российской академией транспорта и Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ).

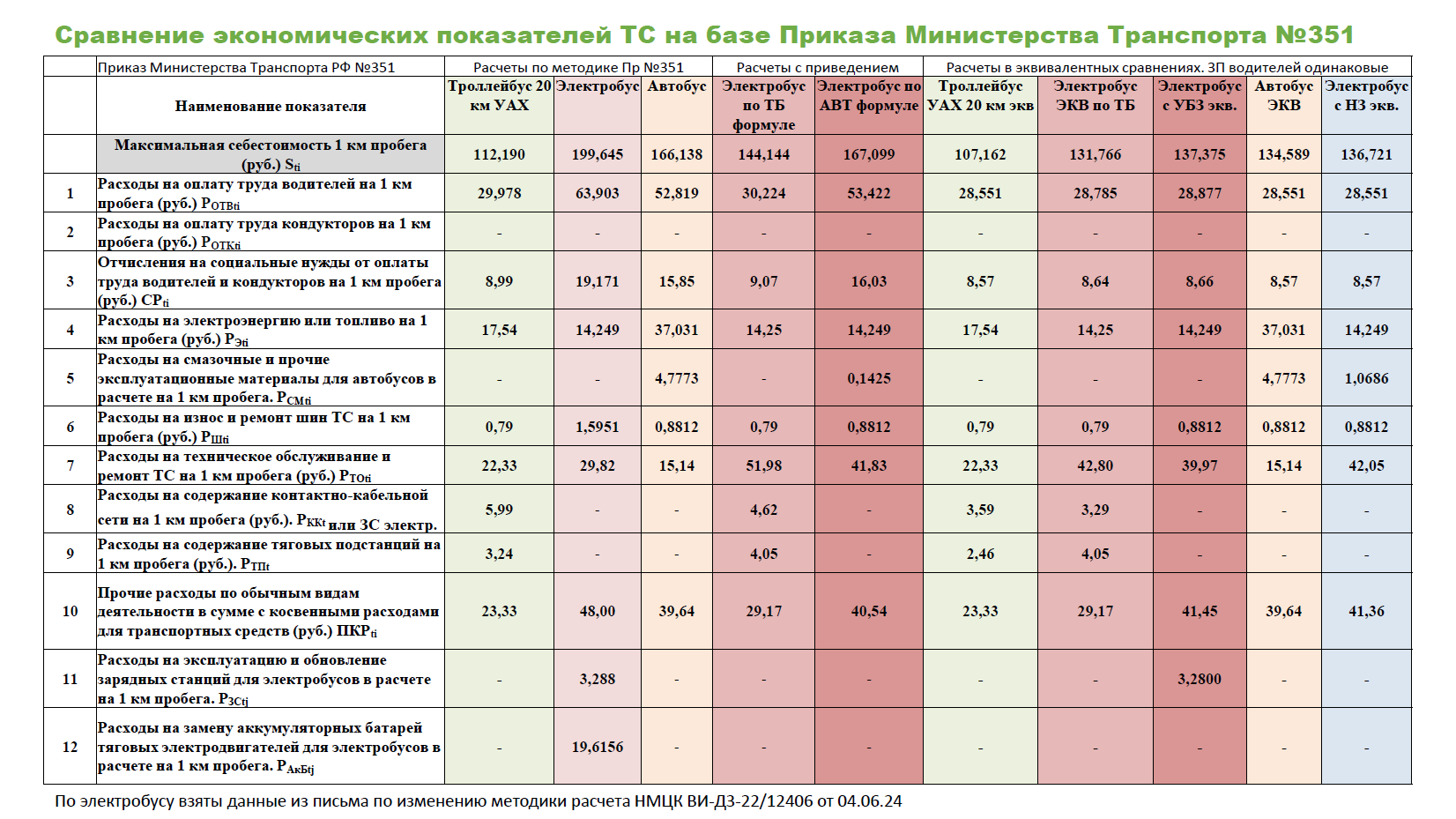

В аналитическом отчёте были приведены сравнительные расчёты годовых затрат на брутто-контракт на работу условного маршрута в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), утверждённым приказом Минтранса России от 20.10.2021 № 351.

Наиболее эффективным при заданном максимальном пассажиропотоке в сечении маршрута в час пик является вид транспорта, который позволяет обеспечить норматив качества обслуживания при наименьших затратах.

Исходя из соображений качества перевозок, а также предельного времени ожидания пассажиром конкретного беспересадочного маршрута при наличии пересадочных альтернатив, интервал движения в час пик принимался не более 8 минут: если по условиям потока интервал мог быть больше, расходы всё равно закладывались по интервалу 8 минут. Предметом исследования стал условный маршрут с протяжённостью 10 км в одну сторону (что, как видно из примеров выше, соответствует порядку длины среднестатистического городского маршрута) исходя из скорости сообщения 18 км/ч с учётом запаса на опоздание (10% времени). Вычисленные из этих условий базовые параметры условного маршрута (парк, выпуск, пробег, время, протяжённость инфраструктуры ГЭТ) позволили получить результаты расчётов зависимости стоимости годовой транспортной работы (по приказу №351) в зависимости от максимального пикового пассажиропотока на наиболее загруженном участке маршрута.

Источник: аналитический отчёт «Троллейбусный транспорт: состояние и перспективы рынка» (ПКТИ, Strategy Partners, РУТ (МИИТ), РАТ, МАП ГЭТ, 2022 год)

Из полученного графика, наблюдая за наименьшим значением годовых расходов для каждого вида транспорта при каждом значении пассажиропотока следуют выводы:

- при потоках до 100 пасс./час наилучшие показатели у автобуса малого класса;

- при потоках от 150 до 330 пасс./час наиболее экономична работа автобуса среднего класса;

- при потоках от 330 до 650 пасс./час при наличии инфраструктуры наименьшие затраты у троллейбуса большого класса;

- при потоках от 650 до 1100 пасс./час наиболее экономичным является троллейбус особо большого класса (ОБК);

- при потоках от 1100 пасс./час наиболее экономичными являются трамваи с длиной поезда 27–30 метров и более — в виде трёхсекционных сцепов или работающие по системе многих единиц.

Таким образом, выбор транспорта должен выполняться не по принципу возможности освоения потока, а по принципу минимизации социально-экономических издержек.

Любопытный вывод из исследования — ряд видов транспорта или классов их вместимости при условии развитой инфраструктуры ГЭТ вообще не имеют ниш своего эффективного применения ни при каком пассажиропотоке.

- при текущих соотношениях стоимости подвижного состава, запчастей, зарплат водителей троллейбус большого класса на существующей инфраструктуре оказывается выгоднее автобуса большого класса не менее чем на 12.

В свою очередь, троллейбус с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) практически во всем диапазоне потоков дороже на 9–11%. Здесь сказывается более высокая стоимость подвижного состава, а также необходимость замены дорогостоящих батарей за срок службы — расходы на содержание энергохозяйства оказываются ниже. Но сложно назвать хотя бы один «троллейбусный» город, где линиями были бы охвачены все магистральные улицы всех районов.

Газовый автобус ОБК при различных значениях потока дороже на 11–26% «классических» троллейбусов. Даже на участках без контактной сети выгоднее организовать работу ТУАХ. Но не во всех городах вообще есть контактная сеть.

Одиночные трамвайные вагоны во всех диапазонах менее эффективны, чем троллейбусы ОБК или сочленённые/СМЕ трамвайные вагоны. Но в диапазоне 600-1100 пасс./час трамвай дороже троллейбусов ОБК всего на 10%, а с ТУАХ или одиночным троллейбусом одиночный трамвай идет на том же уровне стоимости. С учётом преимуществ рельсового транспорта (наличие физически обособленного полотна, приоритетный проезд перекрёстков) трамвай также может рассматриваться в диапазоне свыше 600 пасс./час.

- для реальной оценки сфер эффективного применения видов транспорта приходится учитывать стоимость строительства инфраструктуры.

В целом развитие трамвайных и троллейбусных сетях в городах последние 30-35 лет отставало от потребностей городов, из-за чего в новых жилых районах, промышленных и торговых зонах практически безальтернативно лидерство в перевозках занимают автобусы с двигателями внутреннего сгорания. И лишь в последние 10 лет ситуация стала меняться благодаря распространению троллейбусов с увеличенным автономным ходом и автобусов с электродвигателями (электробусов). Однако конфронтация первых с «классическими» видами транспорта порой не выдерживает критики.

В защиту электробусов

Из вышеприведённого отчёта наименее выгодным видом транспорта, полностью лишённым эффективной сферы применения, оказывается электробус с ультрабыстрой зарядкой на конечных станциях. Расходы по такому электробусу на 30-50% выше, чем по троллейбусу, и на 20-40% выше, чем по ТУАХ. Производительность подвижного состава снижается из-за простоев во время зарядки на конечных станциях, что влечёт за собой необходимость закупки дополнительных транспортных средств при обслуживании того же потока

Применение электробусов может стать эффективным только при условии, что они могут уверенно совершать пробег более 80-100 км без подзарядки. В таком случае в часы пик транспорт сможет работать без технических перерывов на зарядные сессии, а зарядка будет происходить в межпиковое время по 30-50 минут за счёт увеличения интервалов.

Пока что российские машиностроители лишь подбираются к таким показателям эффективности работы техники. Однако и в этом случае электробусы как минимум на 18% дороже троллейбусов за счёт существенного удорожания подвижного состава и аккумуляторов, и только дальнейшее кардинальное снижение стоимости аккумуляторов позволит электробусам найти свою нишу.

Почему может быть выгодно применение электробусов и как избежать ошибок при внедрении? Об этом на РНОТ-2025 рассказал председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян.

Приверженцами электробусов, использующих зарядные станции, в качестве плюсов, сопровождающих внедрение этого типа транспорта, приводятся доводы в виде возможности комбинированного использования зарядных мощностей не только для нужд общественного транспорта, но и такси, коммунального и индивидуального автотранспорта, что позволяет снизить расходы на подсоединение, обслуживание и использование зарядной инфраструктуры. Но такой вариант создания интегрированными зарядными станциями далеко не всегда применим чисто физически, так как площадей ОРП в плотной городской застройке не всегда хватает и для регулярных маршрутов. А с переводом на электробусы время простоя техники на ОРП из-за зарядных операций увеличивается.

Также в качестве плюсов отмечается возможность, по сути, «паразитирующего» использования ранее созданной троллейбусной инфраструктуры — зарядные станции могут быть запитаны от тяговых подстанций в депо и на отстойно-разворотных площадках (ОРП) при минимальной модернизации. Однако в этих доводах упущен существенный момент, проявившийся в ходе уже проведённой конверсии троллейбусной инфраструктуры в электробусную в Москве — лишь малая часть тяговых подстанций была установлена на ОРП. Гораздо больше их установлено в срединных частях линий, и их мощности использовать для запитки ЭЗС на конечных станциях возможно лишь с достаточно трудоёмкой прокладкой нескольких километров кабельных линий.

Ещё одним плюсом в использовании электробусов по сравнению с троллейбусами по инерции продолжают указывать большую манёвренность (меньше риска изменения графика работы из-за обрыва сети, ДТП или неубранного снега), однако чаша весов в закупках новой техники уже безвозвратно сместилась в пользу троллейбусов с увеличенным автономным ходом, лишённых этих недостатков. Да и «классические» троллейбусы обычно приобретают в комплектации с аварийным автономным ходом (ТААХ), позволяющей преодолевать без подключения к контактной сети участки длиной 0,5-1,0 км без подключения к контактной сети. В ряде городов ТААХ уже работают на постоянной основе. Так, до апреля 2025 года в Севастополе один из перекрёстков преодолевался троллейбусами без подсоединения к контактной сети, которая в этом направлении не была обустроена.

Также амбасссадорами «автобусных» электробусов в качестве аргументов приводится износ троллейбусной инфраструктуры — дескать, вкладываться в последнюю, изношенную на 70-90% в среднем и на 50% превысившую нормативный срок эксплуатации, окажется дороже.

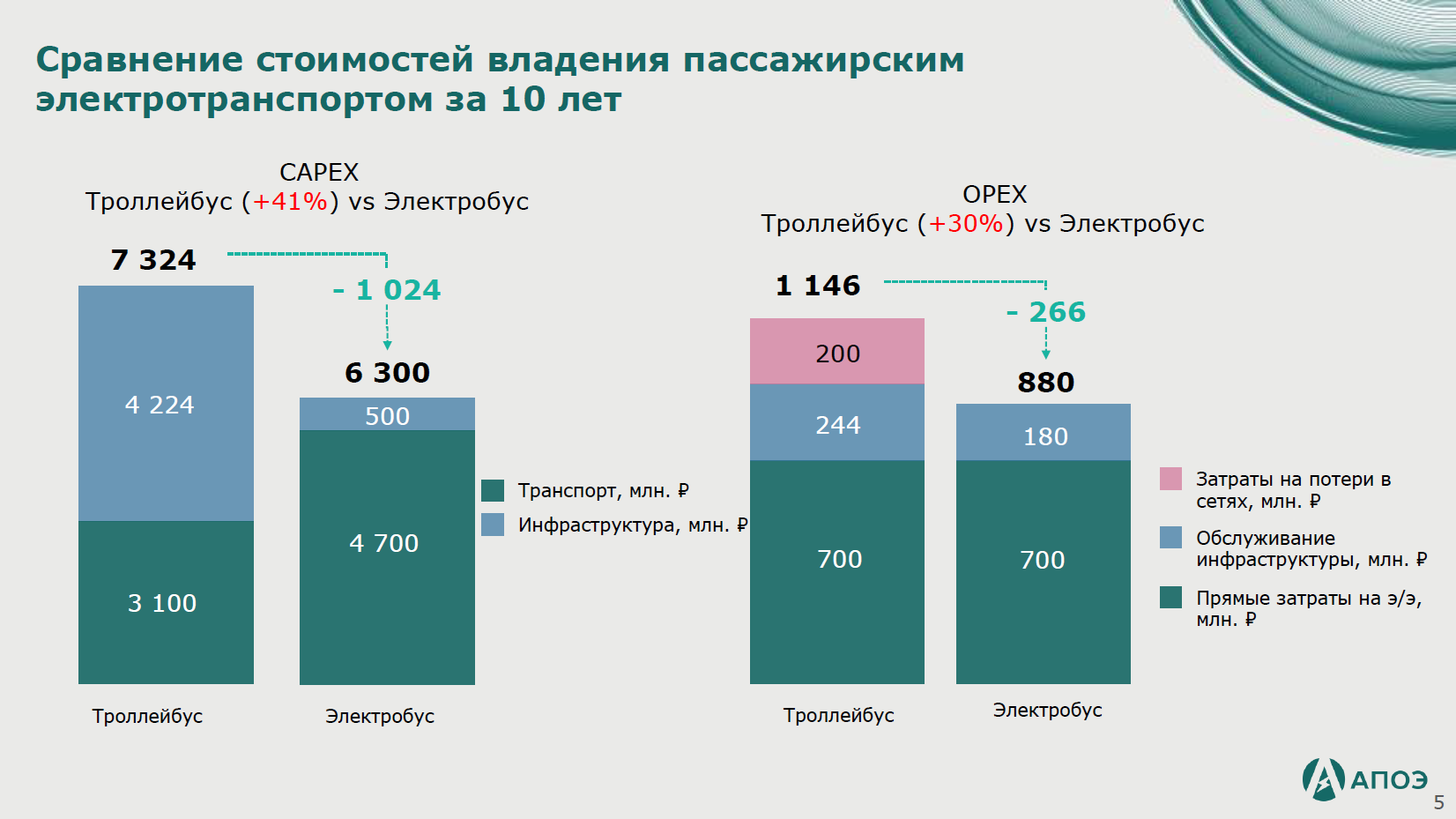

Источник: презентационные материалы АПОЭ к РНОТ-2025

По данным АПОЭ, сравнение стоимостей владения пассажирским электротранспортом за 10 лет оборачивается не в пользу троллейбусов. Однако эти расчёты нельзя назвать достаточно корректными. Нормативный срок службы троллейбусов при разработке региональных программ развития (модернизации) общественного транспорта в утверждённых в апреле методических рекомендациях Минтранса России определён на уровне 15 лет. Такую гарантию на срок работы техники дают и производители (для ТУАХ за время жизненного цикла троллейбусов аккумуляторные батареи нужно один раз менять даже при аккуратном использовании их хватает на 7-8 лет). Электробусы в этих же рекомендациях неожиданно оказались приравненными к автобусам (срок эксплуатации 10 лет).

Источник: Методические рекомендации, утверждённые распоряжением Минтранса России от 22.04.2025 № РС-84-р

При этом заявленный срок службы самых массовых в стране электробусов «московского» типа с 2018 года во всех закупках и подписанных контрактах остаётся неизменным — 15 лет. В районе 7,5 лет с начала эксплуатации они требуют дорогостоящей замены аккумуляторных батарей, но с учётом развивающихся технологий в производстве автономных источников питания это является скорее плюсом — после замены батарей запас хода и эксплуатационные возможности техники существенно вырастают в сравнении с первым комплектом. Также сравнение абстрактных троллейбусов и абстрактных электробусов не имеет большого смысла, учитывая разнообразие обоих видов. Как было показано в примерах выше, расчёты для ТААХ и ТУАХ дают разные цифры как в части эксплуатации, так и в потребности в инфраструктуре. То же самое касается электробусов с ночной и ультрабыстрой зарядкой. И приведённая «средняя температура по больнице» не даёт реальной информации о финансовых преимуществах и недостатках конкурирующих разновидностей подвижного состава.

В свою очередь, среди преимущества троллейбусной концепции электробусов — оптимальное соотношение количества аккумуляторов на борту транспортных средств. При возможной ёмкости батарей от 45 до 150 кВт.ч средний вес накопителей энергии составляет от 400 до 1000 кг.

Среднее время зарядки составляет от 30 до 100 мин. в зависимости от ёмкости и инфраструктуры, при этом допускается зарядка внутри диапазона емкости (без полной разрядки или полной зарядки), а также для них доступен благоприятный режим зарядки тяговых аккумуляторных батарей без потери времени на простой (в варианте с подзарядкой в движении).

Электробусы троллейбусной концепции обеспечивают широкий диапазон пробега на автономном ходу от 20 до 80 км и эффективно работают при соотношении пробега под контактной сетью и на автономном ходу 50/50; 60/40; 40/60; 70/30.

Электробусы: оптимизация инфраструктуры

Москва уже стала европейским лидером по количеству работающих электробусов с ультрабыстрой зарядкой и к 2035 году планирует почти полностью перевести парк ГУП «Мосгортранс» с дизельных автобусов на электробусы, увеличив количество последних с 2350 до 5300. Между тем, нынешнее расположение зарядной инфраструктуры неэффективно с точки зрения использования городской территории. Зарядные станции устанавливаются в пределах отстойно-разворотных площадок (ОРП), «съедая» часть территории, необходимой для отстоя автобусов. При этом сама потребность во времени стоянки автобусов при переводе на электротягу увеличивается, так как помимо традиционных межрейсовых отстоев техники ей нужно ещё и дополнительное время для выполнения зарядных сессий. А значит, назрел момент для того, чтобы изменить подход к установке зарядных станций, которыми предстоит оборудовать ещё несколько десятков площадок в автобусных парках и на конечных станциях городского наземного транспорта. Предлагаемое решение было озвучено в ходе деловой программы компанией «Таврида-Электрик».

Сейчас мачты зарядных станций соседствуют с силовыми модулями ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). В этом случае, техническое присоединение осуществляемся непосредственно к УБЗС, и граница балансовой принадлежности находится на кабельных наконечниках каждой УБЗС. Всё, что до этого (комплектные тяговые подстанции (КТП) и кабельные линии) — в зоне ответственности сетевой компании.

Источник: презентационные материалы «Таврида-Электрик» к РНОТ-2025

Присоединение по стороне 10кВ (до трансформаторной подстанции) существенно проще, чем его получение стороне 0,4 кВ как с точки зрения объёма силового оборудования (от сетевой компании не требуется поставка КТП), так и с точки зрения количества точек присоединения. Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии при подключении по стороне 10 кВ на 40-60% ниже, чем по стороне 0,4 кВ. Решение состоит в установке КТП с установкой внутри нескольких зарядных модулей, каждый из которых способен запитать две-три зарядных мачты. Техническое присоединение при этом выполняется по стороне 10 кВ, а граница балансовой принадлежности проходит по кабельной муфте вводного кабеля. Таким образом, одна КТП исключает установку шести-девяти «шкафов» силовых зарядных модулей, которые приходилось бы располагать отдельно на дефицитных в городе площадях ОРП.

Электробусы: не только малый класс

Электробусы благодаря активной политике Москвы в первую очередь ассоциируются с подвижным составом большого класса. Но перевод на электротягу возможен и для других видов вместимости. В частности, в докладе Рязанского конструкторского бюро «Глобус» на РНОТ-2025 был затронут вопрос применения для перевозки пассажиров в регионах России электробусов в сегменте малого класса вместимости, чья зарядная инфраструктура наиболее унифицирована с легковым и малым коммерческим транспортом. Сам «Глобус» занимается изготовлением функциональных блоков электрозарядных станций (ЭЗС) с выходной мощностью от 22 до 2000 кВт для сборки в корпусах заказчика с различной конфигурацией токопередающих устройств — кабельных коннекторов, контактного купола, пантографа.

Для перевода на электробусы предлагаются высокомаржинальные маршруты с максимальным пассажиропотоков — при условии, что перевозчики готовы к переводу парка транспортных средств.

Чтобы привлечь поставщиков зарядных станций в проект электрификации автобусных маршрутов нужно заключить долгосрочные (не менее трёх лет) договоры на оказание услуг по зарядке пассажирского электротранспорта с гарантированным объёмом потребления и фиксированным тарифом. Также требуется субсидирование технологического присоединения зарядной инфраструктуры к электрическим сетям.

Рязанским конструкторским бюро «Глобус» и ООО «Силовая электроника» предлагается проведение пилотного проекта в одном или нескольких субъектах РФ с определением источников финансирования за счёт регионального и (или) федерального бюджета.

Стоит отметить, что в России и соседней Беларуси пилотные проекты по частичному переводу муниципальных автопарков на электротягу уже реализованы — правда, только для электробусов большого класса. С 2025 года в Беларуси начали использовать в рамках государственного пилотного проекта также электробусы особо большого класса.

В то же время массовая эксплуатация электробусов малого класса пока не начата ни одним российским городом. Не в последнюю очередь это связано с низкими эксплуатационными показателями нынешних моделей подвижного состава (свои версии электробусов малого класса разработали «Спецавтоинжиниринг» и «Группа ГАЗ»).

Расчёты разных специалистов сводятся пока к тому, что у электробусов «автобусного» типа пока нет своей экономической ниши для обслуживания пассажиропотоков любого класса.

Нужен индивидуальный подход к каждому маршруту

Продвигаемые производителями электрозарядной инфраструктуры принципы «нужно найти, какие направления можно перевести на электробусы» диаметрально противоположны подходу, с которых смотрят на пассажирские перевозки профильные транспортные ведомства «нужно решить, каким транспортом обслуживать маршруты». Но, так или иначе, обе стороны в своих выводах приходят к необходимости индивидуального подхода к обеспечению перевозок по каждому устойчивому маршруту. И если чаша весов предварительных расчётов склоняется к использованию городского электрического транспорта, то далее предстоит совершить несколько шагов по построению инфраструктуры.

Первое — выбрать приоритетные маршруты с высокой нагрузкой. Хорошо, если они образуют сеть пересекающихся или хотя бы стыкующихся друг с другом линий — это снизит затраты на строительство как линейной (троллейбус), так и точечной (зарядные станции электробусов) при использовании одного объекта сразу несколькими направлениями.

Далее следует рассчитать энергозатраты для организации перевозок по маршрутам и запланировать места установки зарядных станций или участки обустройства контактной сети. С учётом выполненных расчётов места установки зарядной инфраструктуры или монтажа контактной сети скорее всего придётся скорректировать.

Затем следует подача заявки на землеотвод и техническое присоединение. На это рекомендуется отводить не менее шести месяцев. Ряд работ будет требовать внесения временных или постоянных изменений в схему организации дорожного движения. После подключения к магистральной электросети 6-10 кВ можно монтировать конечные участки присоединения — разводку от тяговых подстанций питающих линий для зарядных станцией напряжением 0,4 кВ или контактной сети троллейбуса.

Такая же последовательность действий, но ещё обременённая рельсовым полотном, требуется и для прокладки трамвайных линий.

Важно при долгосрочном планировании обслуживания маршрутов определить в маршрутной сети агломераций свои ниши для каждого доступного вида транспорта и типа подвижного состава.

Часто горизонты планирования развития всех сфер деятельности в регионах ограничиваются электоральными циклами местных органов государственной власти и местного самоуправления. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается на пять лет. Однако один и тот же губернатор или глава региона может сохранять свой пост в течение двух и более сроков. Аналогичная ситуация и на муниципальном уровне. Ситуация похожа на использование аккумуляторных батарей в электробусах всех типов: срок служб кузова и других элементов подвижного состава дольше, чем источников накопления энергии. Но заменив их, можно продолжить движение дальше прежним составом. Поэтому планирование в долгую выгодно и там, где, казалось бы, можно поддаться соблазну решать сиюминутные задачи. Иначе с аналогичными кейсами той же самой команде позднее придётся в условиях худшей инфраструктурной и экономической базы общественного транспорта.

Выбор единого обезличенного решения по виду транспорта и типу вместимости подвижного состава для обслуживания всех городских маршрутов повлечёт избыточные издержки муниципального или регионального бюджета на выполнение транспортной работы и содержание инфраструктуры. Поэтому в основе всех управленческих решений должны лежать расчёты, в котором каждому виду транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, электробус и т.д.) и типу вместимости будет определена своя ниша.

Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности прошла 28-30 апреля 2025 года в Москве.

Анонсы новых материалов TR.ru — Транспорт в России ежедневно публикуются в нашем Telegram-канале.

Виды транспорта:Организации:

Автобус, трамвай, троллейбус, электробус: какой вид транспорта выбрать для городов?

Новости

Новые электробусы и зарядные станции начали работать в Москве19 июня — 11:20Транспортные реформы в июне. Часть 2: Пермь и Пермский край18 июня — 20:00Транспортные реформы в июне. Часть 1: Нижний Новгород17 июня — 18:00География новостей

Об издании

TR.ru (Транспорт в России) — ежедневное интернет-издание о транспорте в России и в мире. Наши темы — общественный и коммерческий транспорт, транспортные системы городов и регионов, инфраструктура для пассажиров и водителей. Новости, аналитика, обсуждения. Подробнее...

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 82087 от 2 ноября 2021 года. 16+

Использование наших материалов на других сайтах разрешается только с индексируемой ссылкой на TR.ru.

Актуальное

Новые электробусы и зарядные станции начали работать в Москве19 июня — 11:20Транспортные реформы в июне. Часть 2: Пермь и Пермский край18 июня — 20:00Транспортные реформы в июне. Часть 1: Нижний Новгород17 июня — 18:00

Темы

Комментарии

Комментарии (0)